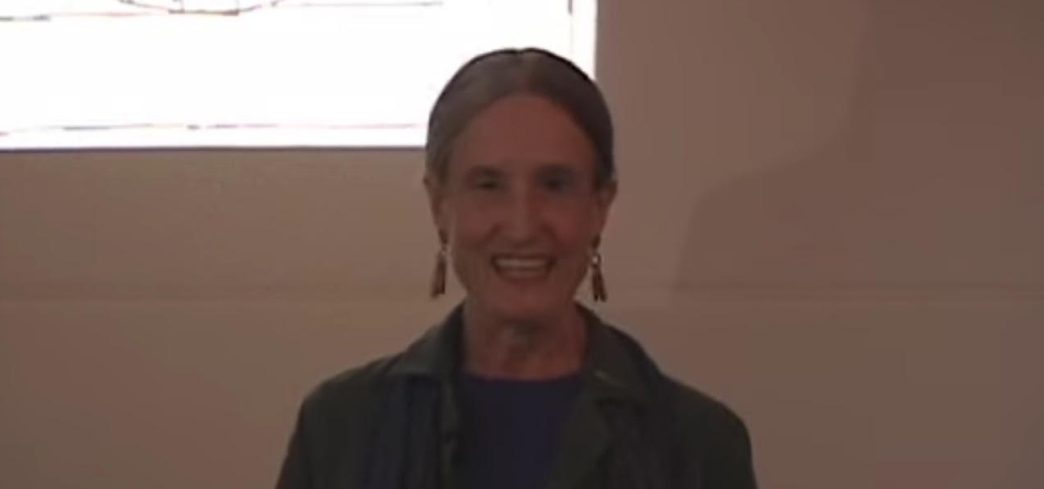

Con il conferimento del leone d’oro alla carriera durante la biennale di venezia del 2025, donna haraway è tornata al centro del dibattito pubblico. La filosofa femminista, autrice di “manifesto cyborg” , ha riaffermato idee provocatorie che mettono in discussione il rapporto tra uomo, tecnologia e ambiente. Il suo intervento ha acceso reazioni contrastanti su temi delicati come la crisi climatica, la demografia e le strutture sociali tradizionali, con un appello che riafferma la necessità di reimmaginare la convivenza e le relazioni affettive in chiave post-umana.

Donna haraway e il riconoscimento alla biennale, un ritorno sulle sue teorie più controverse

Il leone d’oro alla carriera consegnato a donna haraway dalla biennale di venezia ha riportato sotto i riflettori il suo pensiero, noto per rovesciare i dualismi classici tra uomo e donna, natura e cultura. Haraway, 84 anni, ha costruito la sua fama attraverso il “manifesto cyborg”, dove immagina un futuro popolato da esseri ibridi in parte umani e in parte tecnologici. Durante la cerimonia, ha ribadito la necessità di guardare oltre le categorie tradizionali e ha definito le relazioni affettive come spazio di libertà più significativo della biologia e della riproduzione naturale. Il suo intervento ha rilanciato il dibattito su temi attuali come la demografia globale, che ha definito uno dei pericoli principali per il pianeta, sfidando le idee correnti sulla natalità.

Le sue parole hanno sfidato la platea internazionale: “Fare legami, non bambini”, ha detto, spingendo a riconsiderare i modelli familiari in favore di nuove forme di relazione fluide e non vincolate a discendenze biologiche. Questo messaggio ha incontrato consenso in alcuni ambienti, ma ha anche alimentato forti polemiche soprattutto tra chi vede in questa idea un superamento pericoloso delle strutture sociali consolidate. La filosofa ha usato la sua posizione per lanciare un monito contro un “fascismo globale” che ritiene presente anche nelle forme più sottili del linguaggio politico contemporaneo, collegando il tema della demografia alla questione dei poteri autoritari.

Leggi anche:

Il chthulucene: un’alternativa post-antropocentrica tra solidarietà tra specie e tecnologie ibride

Tra i concetti più discussi dell’intervento di haraway c’è quello di chthulucene, un’epoca immaginaria in cui umani, non umani e macchine convivono senza gerarchie. Si tratta di una critica diretta al concetto di antropocene, l’era geologica segnata dall’impatto umano sul pianeta. Haraway propone un superamento radicale dell’idea di umanità come centro del mondo, invitando a pensare a un’esistenza condivisa con altre forme di vita e con la tecnologia.

Questo modello si fonda sulla figura del cyborg, un essere senza confini fissi di genere o specie, capace di rompere le tradizionali divisioni di potere. Nella sua visione, la crisi climatica può essere affrontata solo grazie a questa nuova coesistenza, che elimina gerarchie e riduce le logiche di dominio. Non tutti però hanno apprezzato questa visione. Alcuni critici parlano di fantasia filosofica eccessiva, accusando haraway di allontanare il dibattito dalle questioni pratiche più urgenti. Eppure è questa immagine surreale e radicale che ha fatto nascere attenzione e riflessioni nel mondo accademico e non solo.

Il richiamo al chthulucene ha ampliato il confronto sul rapporto tra tecnologia e natura, proponendo un superamento del dualismo che spesso impedisce una visione equilibrata della crisi ambientale e sociale. La filosofia di haraway sfida la nostra comprensione stessa di cosa significhi essere umani e apre a una prospettiva in cui confini e categorie tradizionali si dissolvono.

Provocazioni al centro della biennale: femminismo, ambientalismo e critica sociale intrecciati

Nel suo discorso veneziano donna haraway ha collegato diversi temi di attualità in modo provocatorio. Ha associato il prezzo da pagare per il collasso ambientale con certe strutture sociali e culturali, schierandosi contro razzismo e misoginia con fermezza. L’asse centrale del suo intervento resta però l’appello a superare l’antropocene attraverso un drastico cambiamento demografico, con una riduzione volontaria delle nascite.

Ha indicato in questa pratica un atto di responsabilità verso il pianeta, sostenendo che la salvezza non passa dalla natalità tradizionale ma da nuove forme di legami affettivi che non dipendono da vincoli genetici. Questo ribaltamento è stato spesso interpretato come un’associazione tra familismo e autoritarismo, una posizione che ha diviso pubblico e critici. Alcuni ritengono che haraway stia conducendo una forma di provocazione intellettuale quasi dadaista, che tuttavia è presentata con serietà accademica.

Al centro del suo ragionamento c’è anche un attacco al “fascismo globale”, che ha individuato in discorsi apparentemente democratici, insidiandosi di nascosto nelle società contemporanee. Il leone d’oro, simbolo della biennale, diventa quindi un’immagine della fluidità e della capacità di resistere alle chiusure ideologiche e politiche. Haraway invita dunque a riflettere sul modo in cui il potere si manifesta oggi, e su come la tecnologia e i nuovi legami possano rompere modelli oppressivi consolidati.

Contraddizioni e controversie intorno alla figura del cyborg e alla critica alle strutture identitarie

Il cyborg harawayano resta una figura simbolica che continua a dividere. La filosofia proposta, che tenta di superare ogni dualismo di genere, specie e categoria sociale, incontra dubbi sulla coerenza interna del pensiero. Una delle critiche più ironiche punta il dito proprio sulla figura di donna haraway, il cui nome sembra contraddire la volontà dichiarata di andare oltre i confini di genere.

I detrattori vedono nel cyborg una specie di figura delirante, ma anche una sfida politica che attraversa confini rigidi, proponendo una ridefinizione profonda di soggetto e collettività. La metafora non è priva di ambiguità e molti si chiedono se davvero possa offrire una soluzione concreta ai problemi sociali e ambientali attuali.

Nonostante le perplessità, il discorso di haraway ha riacceso la discussione su temi fondamentali come il rapporto tra tecnologia e natura, l’identità di genere e l’organizzazione sociale in tempi segnati da crisi climatiche e politiche. Il leone d’oro consegnato alla biennale di venezia rappresenta così un riconoscimento che spinge a riflettere sulle sfide che attendono il futuro, a partire dalle nuove forme di convivenza tra umani e non umani.