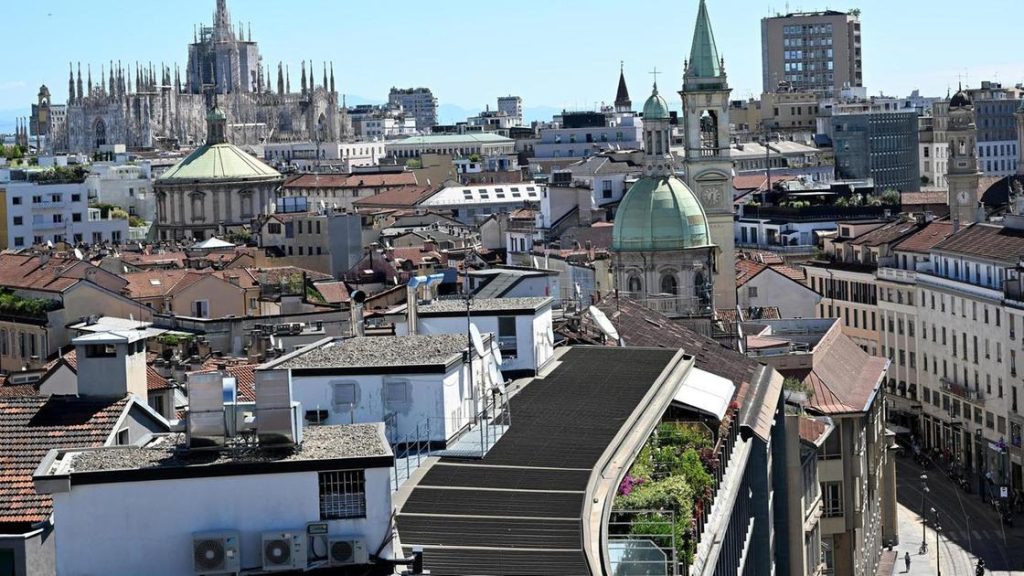

Milano tra riuso urbano e conservazione: i progetti della scuola politecnico per aree abbandonate

Milano affronta la sfida della riqualificazione urbana attraverso il lavoro del Politecnico, coinvolgendo studenti e docenti in progetti che mirano a recuperare identità storica e spazi pubblici.

Il Politecnico di Milano guida progetti di ricerca e didattica per la rigenerazione urbana, promuovendo il recupero di spazi storici dismessi e il dialogo tra memoria, innovazione e comunità nella trasformazione della città. - Unita.tv

Milano si confronta da anni con il patrimonio di edifici e spazi urbani lasciati in disuso. La scuola di architettura, urbanistica e ingegneria delle costruzioni del politecnico ha raccolto questa sfida attraverso progetti di ricerca e mostre che esplorano la riqualificazione delle aree degradate. Questi interventi coinvolgono studenti e docenti in proposte che guardano al futuro della città partendo dall’esistente. La città resta un laboratorio aperto, dove recuperare l’identità storica e immaginare nuove funzioni, senza perdere di vista le esigenze sociali e la qualità dello spazio pubblico.

Il ruolo della scuola politecnico nella ricerca e progettazione urbana

La scuola del politecnico di milano ha promosso da circa un decennio iniziative volte a mappare e studiare le aree urbane abbandonate o sottoutilizzate nel capoluogo lombardo. Tra queste, una mostra curata dalla docente barbara coppetti ha raccolto decine di progetti realizzati da centinaia di studenti. Il valore principale di questa attività non risiede nella concreta realizzazione, ma nella riflessione condivisa sul possibile riuso di spazi in stato di degrado, e sulla tutela del patrimonio architettonico. I lavori hanno messo al centro il concetto di “cura” degli ambienti urbani, possibile solo attraverso una attenta conoscenza delle specificità locali e una sensibilità critica verso le trasformazioni urbane.

Le aree campione: un inventario collettivo per milano

Un dettaglio interessante riguarda la scelta delle aree campione, trentasei in tutto, che hanno costituito una sorta di inventario collettivo di zone in attesa di essere rivitalizzate. La mappatura ha voluto offrire un quadro pubblico dello stato di degrado, candidandole a un futuro diverso. Così si sono indagate funzioni alternative per cinema storici dismessi, edifici industriali obsoleti, spazi pubblici sotto utilizzati. Attraverso laboratori e workshop, gli studenti hanno immaginato scenari capaci di restituire senso e valore a quelle parti spesso dimenticate della città.

Leggi anche:

L’ex maestoso e l’ex macello: casi emblematici di riuso mancato e potenziale

Due esempi tra i più noti che emergono da questi studi sono l’ex maestoso, un cinema costruito nel 1912, e l’ex macello delle carni vicino a porta vittoria. L’ex maestoso, dopo aver ospitato la cultura cinematografica per decenni, è stato pensato come auditorium musicale, spazio per nuove forme teatrali e perfino scuola legata alla moda. L’intenzione era inserirlo nel tessuto culturale e commerciale in trasformazione, ma alla fine è diventato un centro fitness. Questo cambio di destinazione evidenzia le difficoltà di far coesistere memoria storica e nuove esigenze urbane.

L’ex macello rappresenta invece un ampio distretto con un grande potenziale di rigenerazione. Situato vicino allo scalo ferroviario di porta vittoria, l’area ospita palazzine in stile liberty e richiede proposte integrate per restituire a milano un legame con la sua tradizione produttiva. La collega isabella inti ha promosso iniziative di riuso temporaneo e workshop internazionali per immaginare un nuovo metabolismo urbano, capace di includere la filiera produttiva dagli scarti dell’ortomercato. Tra le ipotesi avanzate figura la creazione di un distretto enogastronomico con spazi adibiti ad agricoltura urbana sperimentale, andando a connettere memoria e innovazione.

La funzione della ricerca e il rapporto con la politica e i cittadini

Il coinvolgimento del politecnico non si limita alla progettazione: la scuola svolge un ruolo di stimolo sulle istituzioni e la popolazione. Portare l’attenzione su aree abbandonate aiuta a creare una coscienza collettiva sui temi della rigenerazione. Tra i progetti più sentiti, c’è la richiesta di riaprire i centri balneari comunali scarioni e argelati, edifici di valore architettonico protetti, che potrebbero continuare a offrire spazi pubblici con tariffe accessibili mantenendo le loro funzioni originarie aggiornate alle esigenze attuali.

Complessità tra pubblico e privato

Il rapporto tra pubblico e privato resta complesso. Secondo gli addetti ai lavori, il cambiamento va guidato dalla politica attraverso scelte che orientino investimenti privati, senza lasciare il controllo esclusivamente a interessi economici. L’attualità mostra casi critici, come lo scandalo che ha colpito la commissione paesaggio, indebolendo la sorveglianza su trasformazioni urbane delicate. L’ordine degli architetti è stato indicato come custode della funzione sociale ed etica della professione, a garanzia della tutela del paesaggio urbano come bene comune.

Discussioni aperte su scalo porta romana e la densificazione urbana

La riconversione di scalo porta romana ha suscitato critiche per la qualità architettonica delle opere che stanno nascendo. Si discute sull’impatto della nuova densità abitativa e commerciale sull’area, e sulla capacità delle amministrazioni di controllare il carico urbanistico. A prescindere dalle posizioni, è chiaro che un processo di sviluppo urbano richiede regole chiare e valutazioni approfondite per evitare problemi di sovraccarico infrastrutturale e perdita di identità.

Il fenomeno del moltiplicarsi degli alberghi riguarda invece l’aumento degli spazi turistici nato con expo. Milano si conferma una città storica in trasformazione, e il turismo è destinato a lasciare un segno. Serve però equilibrio fra i flussi e la vita della comunità locale, per non compromettere il carattere e le abitudini che definiscono il capoluogo lombardo.

Esempi di rigenerazione di spazi storici

Non mancano casi in cui recuperare l’esistente è riuscito a rinnovare la città senza perdere tracce della sua storia. Alcuni esempi significativi sono il palazzo delle stelline e il mudec, entrambi spazi riqualificati che ospitano attività culturali e museali. Un altro progetto importante è la trasformazione della ca’ granda, inizialmente grande ospedale risalente al tempo degli sforza, usato poi come magazzino e deposito tabacchi, oggi sede dell’università degli studi di milano.

Dopo la seconda guerra mondiale, questo complesso fu restaurato da progettisti del politecnico come liliana grassi e piero portaluppi. Quel lavoro dimostra come ripristinare valori spaziali debba combinare rispetto per la forma originaria con interpretazioni creative, evitando di ridurre il recupero a una semplice imitazione del passato. Il risultato sono ambienti vivi, dove la memoria convive con usi contemporanei, offrendo materiale di riflessione e esempi da imitare per nuovi interventi urbani.