Il 17 febbraio 1992, con l’arresto di Mario Chiesa, si aprì in Italia una stagione di scandali e inchieste che avrebbero cambiato per sempre il volto della politica nazionale. Tangentopoli emerse come la punta dell’iceberg di un sistema di corruzione capillare, coinvolgendo politica e imprese in una rete di tangenti e fondi neri. Le ripercussioni di quella vicenda arrivano finanche ai giorni nostri, con nuovi episodi di corruzione che hanno colpito soprattutto l’amministrazione locale. Esaminiamo nel dettaglio come tutto ebbe inizio, quali sono stati gli sviluppi e le reazioni, fino alle ultime crisi che ancora scuotono le istituzioni.

L’arresto di mario chiesa e l’esplosione di tangentopoli

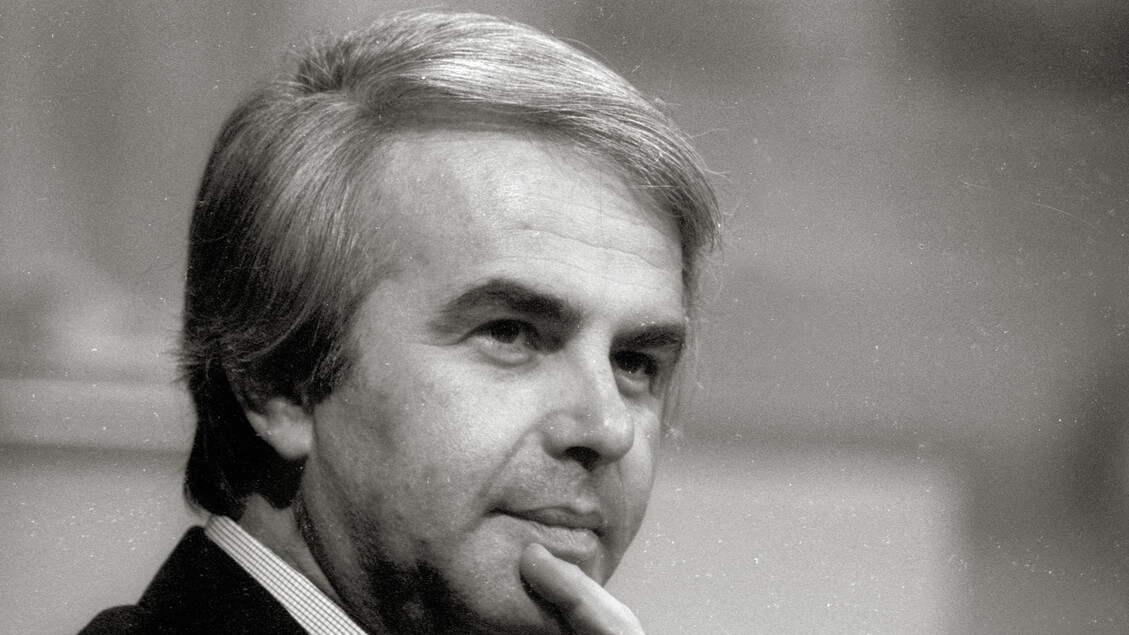

Il protagonista di quella vicenda è Mario Chiesa, nato a Milano nel 1944. Laureato in ingegneria al Politecnico di Milano, Chiesa entrò nel Partito Socialista Italiano e assunse incarichi pubblici di rilievo, come assessore ai Lavori Pubblici e presidente del Pio Albergo Trivulzio, struttura milanese di assistenza agli anziani. Il 17 febbraio 1992 fu arrestato mentre riceveva una tangente da un imprenditore, Luca Magni, che rifiutò di versare ulteriori tangenti ed avvisò la Procura. Quella busta con sette milioni di lire, metà della somma pattuita, venne sorvegliata grazie a intercettazioni disposte dal pubblico ministero Antonio Di Pietro.

Questo arresto non fu un episodio isolato ma fece scattare una serie di indagini che coinvolsero i nomi più importanti della Democrazia Cristiana, del Partito Socialista Italiano e di altri gruppi politici. Il nome Mani Pulite divenne presto sinonimo di lotta contro la corruzione dilagante nel sistema politico-economico nazionale. Le indagini svelarono un meccanismo di mazzette, appalti truccati e finanziamenti illeciti a partiti e singoli esponenti.

Tangentopoli: il contesto storico e il terremoto politico italiano

L’inchiesta Mani Pulite portò a galla un fenomeno di corruzione diffusa e radicata che non riguardava solo singoli politici ma un intero apparato. Nei primi anni ‘90, magistrati come Antonio Di Pietro, Piercamillo Davigo e Gherardo Colombo penetrarono nel cuore di un sistema che si reggeva su tangenti e fondi neri. Scoprirono come intere amministrazioni e grandi imprese dialogassero attraverso logiche di soldi illeciti, con gli appalti pubblici usati come strumenti per garantire consenso e interessi personali.

L’impatto politico fu enorme e duraturo. Numerosi esponenti di spicco finirono sotto processo o in carcere. Il Partito Socialista, con Bettino Craxi alla guida, fu travolto e vide il suo segretario fuggire in esilio per sfuggire ai giudici. La Democrazia Cristiana perse la lunga egemonia che aveva avuto fino a quel momento, indebolendo il sistema politico tradizionale italiano. Tangentopoli rappresentò la fine di un’epoca e un punto di non ritorno nella storia politica del paese.

Sindaci e realtà locali: nuove inchieste e casi di corruzione dopo tangentopoli

Il fenomeno della corruzione, seppure attenuato, non è sparito con Mani Pulite. Gli anni successivi hanno visto emergere casi frequenti che coinvolgono sindaci e amministratori locali, soprattutto nelle regioni del sud, ma non solo. Queste nuove inchieste evidenziano come la gestione degli appalti e delle risorse pubbliche rimanga terreno fertile per pratiche illecite.

Un esempio recente riguarda il sindaco di una città italiana oggetto di indagini per presunte irregolarità nelle gare d’appalto. Anche se mancano aggiornamenti precisi su quel caso, la situazione conferma che la corruzione non si limita ai vecchi partiti o ai grandi centri del potere, ma attraversa anche le amministrazioni comunali più piccole, dove mancano controlli efficaci e trasparenza.

Il fenomeno si estende anche a nuove formazioni politiche che, nonostante la loro proposta di rinnovamento, sono finite coinvolte in scandali. Il dibattito pubblico e politico continua a premere per modifiche normative e strumenti più rigorosi per contenere questi abusi.

Contestazioni e critiche alle indagini e agli interventi anti-corruzione

Le inchieste anti-corruzione hanno suscitato reazioni contrastanti: da un lato apprezzamenti per la trasparenza emersa, dall’altro denunce di eccessi e danni all’immagine della politica italiana. Alcuni hanno definito l’attività giudiziaria troppo invasiva, con un uso sproporzionato delle misure cautelari e un impatto negativo nei confronti di interi partiti.

E’ stato sollevato anche il tema della mancanza di strumenti efficaci di controllo interno alle istituzioni. Si è fatto notare che certe debolezze strutturali consentono a certi meccanismi corrotti di continuare a operare, nonostante i processi e le condanne. Alcune critiche puntano inoltre alla magistratura, accusata da più parti di un intervento troppo pesante in ambito politico.

Nonostante questi rilievi, le indagini rimangono un elemento chiave per smascherare fatti illeciti, mentre il dibattito è ancora aperto sulle strategie da adottare per ridurre i casi di corruzione e rafforzare la fiducia nella politica.

Dati sulla diffusione della corruzione in italia e conseguenze economiche

La corruzione in Italia resta una realtà confermata da numeri e rapporti internazionali. Secondo dati raccolti da Transparency International, il paese è tra quelli europei con maggiori problemi in questo campo, in termini di percezione e casi accertati. Il fenomeno impatta non solo la politica ma anche l’economia, generando costi aggiuntivi per imprese e cittadini e ostacolando lo sviluppo.

Le condanne scaturite dalle indagini di Mani Pulite hanno portato a pene detentive e al recupero di grosse somme di denaro. Mario Chiesa è stato condannato a cinque anni e quattro mesi per le tangenti al Pio Albergo Trivulzio. Questi risultati giudiziari segnano dei passi avanti, ma non cancellano il problema.

I numeri rivelano inoltre come la corruzione si insinui in vari settori, anche nelle amministrazioni più piccole, impedendo un uso corretto delle risorse pubbliche e compromettendo la fiducia della popolazione nelle istituzioni.

Reazioni ufficiali e provvedimenti del governo italiano contro la corruzione

Di fronte a scandali e scandali, governi successivi hanno varato norme più severe contro la corruzione. Leggi specifiche hanno aumentato le pene per chi commette reati legati a tangenti e finanziamenti illeciti. È stata istituita l’Autorità Nazionale Anticorruzione per vigilare e promuovere la trasparenza negli enti pubblici.

Nonostante questi strumenti, restano però critiche sulla loro reale efficacia. Diversi osservatori sostengono che le misure adottate finora non bastano per eliminare il fenomeno. Resta aperto il tema di un rafforzamento delle normative e di controlli più rigidi su tutti i livelli della pubblica amministrazione.

Le reazioni politiche oscillano tra chi spinge per interventi più decisi e chi accusa gli inquirenti di eccessi, provocando un clima di tensioni che non facilita gli interventi efficaci.

Protagonisti delle indagini: magistrati e personaggi chiave della vicenda tangentopoli

Il volto più noto di quei processi è quello di Antonio Di Pietro, magistrato che ha guidato e coordinato l’inchiesta Mani Pulite con fermezza. La sua attività ha scoperchiato la rete di corruzione e ha portato davanti ai giudici molte figure chiave. Al suo fianco, altri magistrati come Piercamillo Davigo e Gherardo Colombo hanno svolto ruoli fondamentali nella raccolta delle prove e nelle fasi processuali.

Mario Chiesa rimane simbolo iniziale di una vicenda più ampia, esempio della fragilità e dei rischi che caratterizzano la politica italiana all’inizio degli anni ’90. I suoi processi e le condanne segnano una delle prime tappe della lotta contro gli abusi.

Queste figure continuano a essere punti di riferimento nel dibattito pubblico sul contrasto alla corruzione, mentre si cerca di trovare nuovi metodi per limitare la diffusione del malaffare sia nelle sfere nazionali che locali.

Ultimo aggiornamento il 21 Maggio 2025 da Giulia Rinaldi