La crisi globale tra conflitti, tensioni commerciali e il ruolo ambiguo degli stati uniti nel 2025

Il mondo affronta crescenti conflitti e tensioni geopolitiche, con la democrazia in crisi e le alleanze tradizionali che vacillano, mentre il ruolo di Donald Trump complica ulteriormente le relazioni internazionali.

L'articolo analizza le crescenti tensioni globali tra guerre, crisi democratiche e rivalità tra grandi potenze, con particolare attenzione al ruolo degli Stati Uniti, alle divisioni europee e all'importanza della memoria storica per evitare nuovi conflitti. - Unita.tv

Il mondo sembra attraversare una fase di disordine crescente. Tra guerre che si prolungano e tensioni diplomatiche sempre più nette, la scena internazionale mostra fratture profonde. La democrazia appare in difficoltà in più aree, mentre le alleanze tradizionali vacillano sotto il peso di nuovi interessi e contrasti. In questo contesto, le scelte di grandi potenze come gli Stati Uniti rischiano di amplificare le divisioni già esistenti.

Conflitti aperti e incertezze geopolitiche che infiammano il pianeta

Sul fronte dei conflitti, due guerre principali continuano a segnare il quadro globale. La vicenda ucraina si trascina da anni, con scontri violenti e un impatto devastante sulla popolazione civile. L’accordo tra gli Stati Uniti e l’Unione europea su armi e dazi si è rivelato più un’illusione che una soluzione, prolungando il conflitto anziché attenuarlo. Nel frattempo, altri focolai di tensione esplodono in diverse aree del pianeta, aggravando la situazione di instabilità.

Le conseguenze di questi scontri si manifestano in numeri e storie quotidiane di dolore, ma anche nelle ripercussioni economiche che attraversano i Paesi coinvolti e i loro vicini. A febbraio 2025, il rischio di un allargamento dei conflitti, con potenze esterne che si inseriscono, diventa sempre più concreto. I fronti aperti rivelano fragilità non solo militari ma anche politiche, con governi spesso incapaci di trovare accordi duraturi.

Leggi anche:

Questo scenario alimenta un clima di paura e incertezza che pesa sui cittadini di tutto il mondo. Le divisioni politiche, le tensioni sociali e la crisi delle istituzioni democratiche si intrecciano con una crescente sfiducia verso le leadership nazionali e internazionali. Le successive mosse diplomatiche mostrano difficoltà a trovare un equilibrio stabile e a costruire percorsi di pace condivisi.

La memoria storica assente nelle dinamiche attuali delle potenze mondiali

La confusione geopolitica attuale fa emergere un’amnesia storica inquietante. Le decisioni prese a Yalta nel 1945, e le trattative antecedenti come quelle di Teheran nel 1943, hanno segnato un assetto mondiale che oggi appare spazzato via. Quei momenti, pur segnati da contraddizioni e tensioni, cercavano un ordine dopo la devastazione della guerra. Ora, invece, ritroviamo conflitti che riflettono tensioni irrisolte e divisioni profonde, spesso riconducibili proprio a quei nodi irrisolti.

Le azioni di protagonisti come Stalin e Truman nella metà del secolo scorso mostrano come gli equilibri sembrassero fragili già allora. Stalin espanse la sua influenza con metodi oppressivi nei paesi dell’est, mentre Truman rispose con una dimostrazione di forza nucleare contro il Giappone e indirettamente contro l’URSS. Quel passato riaffiora nei retroscena del presente, soprattutto nei rapporti instabili tra grandi potenze.

Il mancato equilibrio tra diplomazia e forza militare ha preparato il terreno per conflitti successivi, e oggi gli errori non sembrano stati pienamente compresi. Alla luce di questo, la memoria storica appare una risorsa indispensabile per evitare di ripetere scelte distruttive. La consapevolezza delle radici di vecchie tensioni potrebbe aiutare a comprendere le fratture attuali e a pensare a vie d’uscita più realistiche.

Il ruolo di donald trump nella nuova dinamica internazionale e lo scontro con l’europa

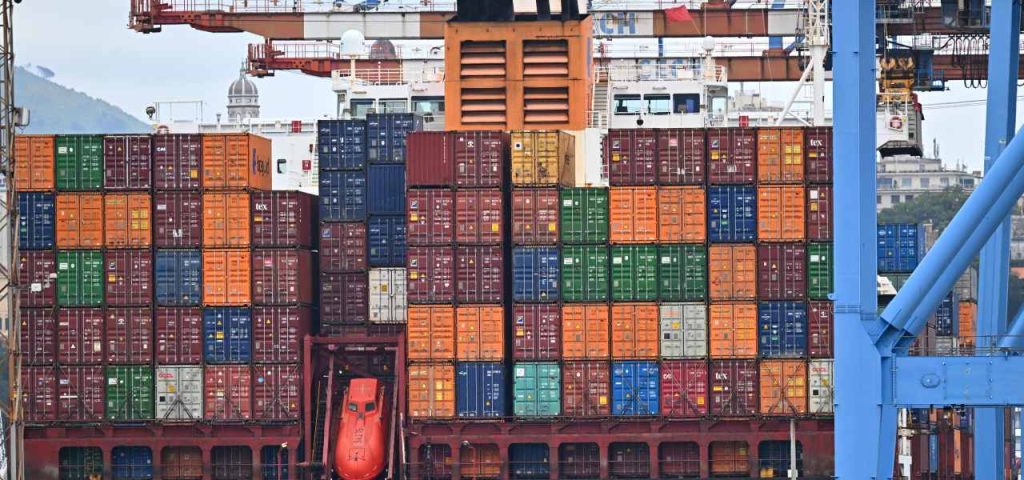

Donald Trump torna a rivestire una posizione centrale nello scontro globale. Il presidente statunitense assume un atteggiamento duro, mostrando un interesse marcato nel ritagliare per gli Usa un ruolo esclusivo nel confronto con la Cina. La sua politica commerciale si traduce in minacce di dazi pesanti che colpiscono i prodotti europei, con l’intento di rilanciare la produzione interna americana e settori tecnologici specifici.

Questo cambio di ritmo nelle relazioni ha provocato turbamenti significativi a Bruxelles e nelle capitali europee. Il progetto di un’Europa unita, capace di reggere il confronto su scala globale, sembra vacillare di fronte a queste mosse. La minaccia di aumentare i dazi al 50% dal primo giugno 2025 mette a rischio interi settori commerciali e industriali, con un potenziale impatto su economia e occupazione.

Il rapporto tra Stati Uniti ed Europa si complica non solo per le tensioni economiche, ma anche per visioni divergenti sulle questioni globali. Trump, infatti, appare pronto a scommettere su un mondo fatto di grandi potenze contrapposte, dove i paesi emergenti restano marginali. L’Europa, invece, fatica a trovare una coesione politica che le permetta di difendere i propri interessi.

A tutto ciò si aggiunge un passato comune che sembra dimenticato, almeno nelle discussioni più recenti. Il risultato è un quadro instabile, con effetti indiretti sulle relazioni internazionali, sulla sicurezza regionale e sulla capacità europea di affrontare sfide complesse come la sicurezza energetica e la politica estera.

L’unità europea in crisi e la sfida della sovranità condivisa

L’Unione europea appare divisa e incapace di rispondere in modo compatto ai problemi esterni. Spesso prevalgono gli interessi nazionali a scapito di una strategia collettiva efficace. L’idea di una difesa comune, emersa già negli anni Cinquanta e più volte discussa, resta ancora sulla carta. Francia e altri paesi hanno bloccato per anni iniziative concrete, frenando lo sviluppo di un sistema di sicurezza condiviso.

La struttura attuale, con 27 paesi membri, si rivela spesso ingessata e poco funzionale alle sfide globali. La mancata approvazione della costituzione europea rimane un simbolo di questa difficoltà a fare passi in avanti. In questo contesto, il Parlamento di Strasburgo fa fatica a imporsi come sede di decisione influente, alimentando un senso di sfiducia tra i cittadini.

Se non si recupera una visione più solida e unitaria l’Europa rischia di subire passivamente il nuovo ordine mondiale, senza poderi negoziare cambiamenti o tutelare i propri interessi. Serve più che mai un’autocritica profonda e una volontà di collaborazione che vada oltre le divisioni nazionali, per costruire una Europa capace di pesare davvero nelle scelte globali.

Il futuro del continente passa anche dalla capacità di superare barriere culturali e politiche interne. L’Europa oggi deve affrontare sfide economiche, climatiche e di sicurezza che non possono essere risolte isolatamente. Tuttavia, gli ostacoli interni e la mancanza di leadership efficace mettono a rischio qualsiasi tentativo di rilancio.