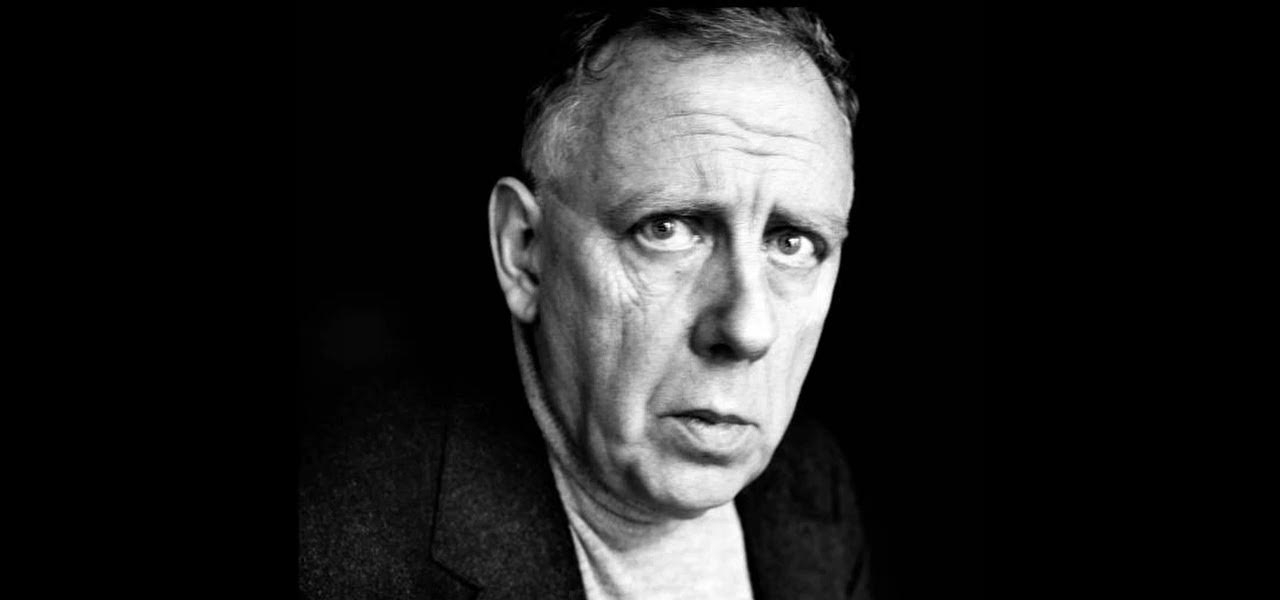

Alasdair MacIntyre, figura di spicco nel dibattito filosofico del Novecento, è scomparso il 21 maggio 2025 a 96 anni. Nato a Glasgow nel 1929, ha influenzato profondamente la riflessione sull’etica contemporanea, affrontando temi come la crisi morale della modernità e il ruolo delle comunità nella formazione dei valori. La sua opera ha avuto un impatto che si riverbera ancora oggi in ambiti diversi, dalla filosofia politica alla giustizia sociale.

La vita e la conversione di macintyre, da glasgow a Notre Dame

MacIntyre è nato nel 1929 a Glasgow, in Scozia. La sua formazione filosofica lo ha portato a esplorare i principali nodi dell’etica e della morale occidentale, all’interno di un contesto segnato da profonde trasformazioni sociali. Nel 1983 ha scelto di convertirsi al cattolicesimo, un evento che ha ridefinito il suo approccio al pensiero morale e che ha inciso sulla sua capacità di interrogarsi sulle radici della vita morale. Professore emerito all’università di Notre Dame, in Indiana, ha svolto un ruolo fondamentale nel promuovere un dibattito critico sull’individualismo e sul relativismo dominante nel pensiero moderno.

Il pensiero di macintyre sulle virtù e le comunità

Ha dedicato buona parte del suo lavoro alla denuncia dello smarrimento morale che deriva dalla perdita di un quadro condiviso di valori. Per MacIntyre, le virtù tradizionali, come il coraggio e la giustizia, non erano concetti astratti ma pratiche radicate nelle comunità. Le sue riflessioni sono state un tentativo di offrire un’alternativa a un modello di società sempre più frammentato e tecnicizzato.

La critica alla modernità e la riscoperta dell’etica delle virtù

Tra le sue opere più note, “Dopo la virtù” ha rappresentato un punto di svolta nel pensiero etico contemporaneo. MacIntyre ha osservato come la modernità, abbandonando le virtù aristoteliche, abbia privilegiato una morale basata su diritti individuali astratti e un utilitarismo senza radici. Secondo lui, questa scelta ha portato a un vuoto morale profondo.

Comunità come spazi di virtù e tradizione

Il filosofo ha sostenuto l’opportunità di ritornare a un’etica fondata sulle virtù, praticate e sviluppate all’interno di piccole comunità. Questi luoghi, che fossero monastici, accademici o semplici quartieri, diventano spazi dove tradizioni e pratiche condivise si intrecciano contribuendo a formare caratteri morali solidi e relazioni significative.

Il suo pensiero ha sfidato l’idea che la morale possa basarsi esclusivamente su principi universali o su una razionalità astratta. Al contrario, ha sottolineato che i valori autentici emergono nelle pratiche quotidiane e nelle narrazioni collettive di gruppi umani coesi. Questa visione si oppone frontalmente alla cultura dell’individualismo liberale e al relativismo, visti come cause della crisi sociale contemporanea.

Le opere fondamentali e il rapporto con le tradizioni culturali

MacIntyre ha approfondito il rapporto tra etica, giustizia e tradizione in testi come “Whose Justice? Which Rationality?” . Qui ha esaminato come le diverse culture e comunità interpretino la giustizia secondo sistemi razionali propri. L’idea chiave è che non esista una giustizia universale valida a prescindere dal contesto, ma molteplici forme di giustizia che si sviluppano all’interno di tradizioni specifiche.

Confronto con le teorie contrattualiste

Questo approccio ha suscitato dibattiti serrati, specie in rapporto alle teorie contrattualiste, come quelle di John Rawls. MacIntyre non propose un ritorno anacronistico a modelli passati, ma un richiamo a non perdere la capacità di costruire relazioni umane profonde, che attraversano il singolo e coinvolgono la comunità.

Il filosofo ha anche definito la tradizione come un organismo vivente, in continuo confronto con il presente e aperto al progresso. Questa idea costituisce un dialogo con i pensatori della modernità, ma anche una critica verso un razionalismo che pretende di spiegare tutto con la pura ragione senza il riferimento alla storia e alle pratiche sociali.

L’attualità del pensiero di macintyre nella società contemporanea

La morte di MacIntyre arriva in un momento in cui le sue analisi appaiono molto rilevanti, sia nei dibattiti sulla giustizia sociale, che nelle riflessioni sugli squilibri causati dalla globalizzazione e dalla crisi delle istituzioni democratiche. Le sue idee si collegano con le lotte per mantenere legami sociali che resistano alla frammentazione e all’alienazione imposte dalla società del mercato e della tecnica.

L’influenza sui movimenti sociali e il cattolicesimo

In particolare i movimenti ecologisti e alcune correnti del cattolicesimo sociale guardano con interesse al suo richiamo verso un’etica che reputa il bene comune più importante del profitto individuale. Inoltre, la critica lanciata contro lo stato burocratico e contro il capitalismo ha alimentato un dibattito più ampio sulla necessità di rinvigorire le comunità locali come luoghi di resistenza e mutuo sostegno.

MacIntyre ha plasmato un modello etico che mette al centro la persona e il suo legame con l’altro, opponendosi alla deriva isolazionista della società contemporanea. La sua opera continuerà a stimolare confronti e approfondimenti, alimentando una riflessione critica sulle modalità di vivere insieme.

Ultimo aggiornamento il 27 Maggio 2025 da Serena Fontana